武熊奇談 ーある劉生随行日記からー

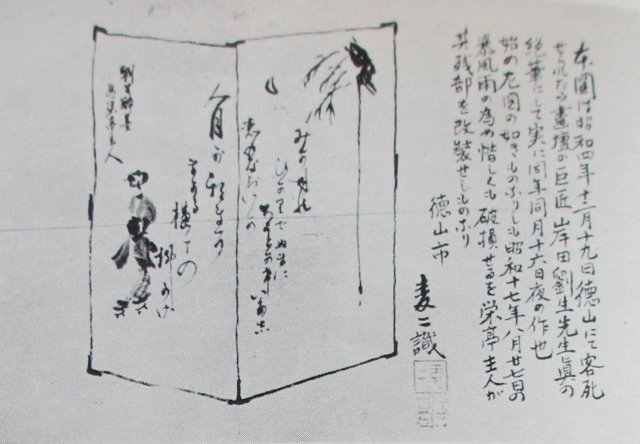

長田昇(長田眼科院長) 昭和四十六年十一月、郷土随筆17

岸田劉生という画家の名前は、早くから知っていたし、彼が昭和のはじめに徳山で亡くなったという事も、もう十数年前から聞いていた。当時、まだ元気だった栄亭のおやじが、彼の遊興ぶりを面白く話していたからである。だが私には、彼にとって徳山が正念場であったのならばともかく、ただ満州からの帰り道、くたびれて立ち寄り、酒を飲みすぎて死んだだけの事ではないかといった気持ちが強く、従って何の感慨もなかった。

彼は恐らく内心では徳山の人達を軽く見ていたのではなかろうか。彼の絵から受ける倣岸不遜の赴きが、私にそう思わせないではおかなかった。その様な思いが私に益々劉生という名前を見るのもうとましくさせたのである。そんな風であったから、新聞で劉生の碑が作られると知っても、素人俳人の句碑が出来る時代だから、そんな事もあろうという感じしかなかった。

新聞を読んで数日経ってからである。友人の山下君がひょっこり遊びに来た。例に依って暫く他人の悪口を言って喜んでいたのが、ふと思い出した様に、亡くなったじいさんが良く言っていたんだがと言ってこんな話をした。

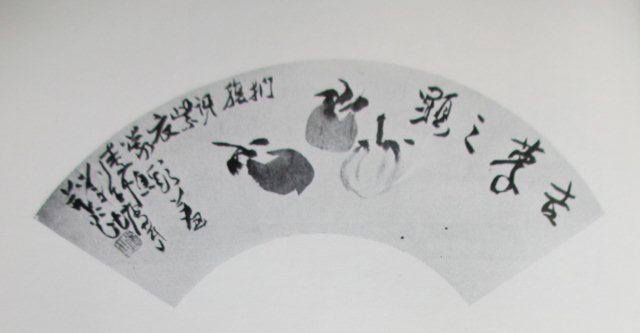

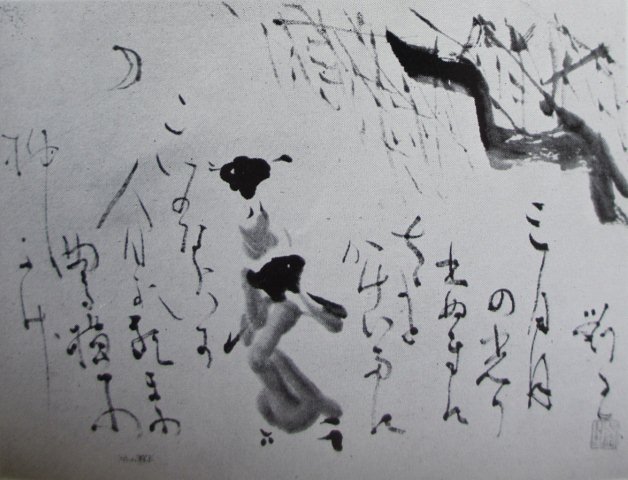

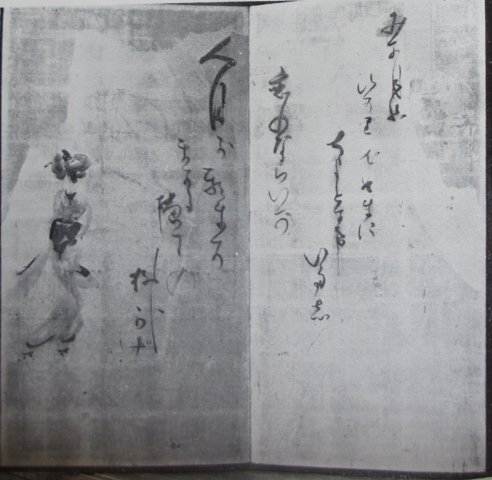

劉生が徳山に来て、身体の具合が悪くなった時、じいさんに診察を求めに来た。診察中の劉生の態度が生意気だったので、少しかんにさわったじいさんは、紙を出して「お前さん絵描きだそうだが、一つ蜜柑でも描いてみろ」と言った。ところが劉生は素直にすらすらと描いてみせた。じいさんはその絵の、見事な出来栄えに思わずうんとうなってしまった。

「さすがに美味いもんじゃった」じいさんはいつも最後にこう云っていたそうである。「じいさんはこんな事でウソを云う様な人ではなかった。ウソならそう度々くり返して僕に話したりはしなかっただろう」