2004/03/21yol山口

毎年9月4日は「くしがはまの日」。

「くし」の語呂合わせだ。こんな遊び心で、周南市櫛浜(くしがはま)地区の地域おこしに取り組んでいるのが、地域活性化グループの「華雲(かうん)塾」。

制定は昨年。櫛浜コミュニティセンターで、記念行事、櫛浜の航空写真展を開き、戦後間もない1948年から、現在までの空撮写真を並べた。

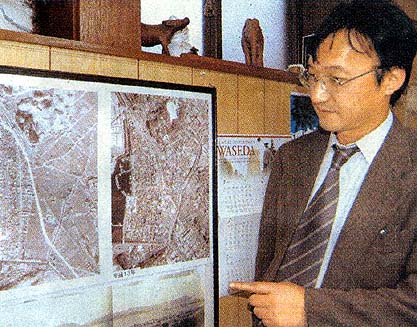

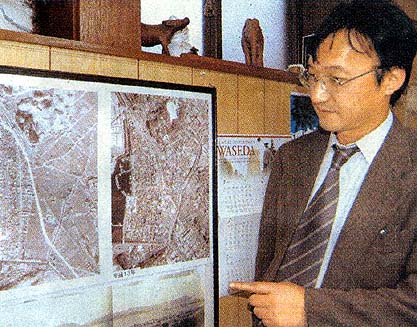

同塾会計、冨永弘さん(46)を訪ねた。本職は土地家屋調査士。自宅兼事務所に空撮写真を飾っている。

「ずいぶん様変わりしたことがわかります。家の周辺がずいぶん寂しくなったことも」。冨永さんはしみじみと語った。

1948年の写真には、地名の由来とも言われる、クシの背のように緩やかなカーブを描く自然海岸が残っていた。

海に沿って密集地が張り付き、周辺部の栗屋地区には、田んぼが広がっていた。

「櫛浜もずいぶん変わった」と写真を見る冨永さん

「櫛浜もずいぶん変わった」と写真を見る冨永さん

|

「お年寄りがずいぶん懐かしそうに見てくれ、お返しに昔の様子をたくさん聞かせてもらった。今年も、地域を巻き込めるイベントを考えたい」と張り切る。

どんどん愛着、どんどん活気

華雲塾の発足は2000年。30、40歳代を中心に18人。発起人の青木義雄塾長(40)は、結成の狙いを「次の時代を担える人材を育てておきたい」と語る。

活動のテーマは自然、歴史、文化など。「子供のころ、海などで遊んだ経験を自分の子供たちにもさせたい」と強調する。

2001年から毎年5月5日に開催している干潟フェスティバルにも、力を入れている。

埋め立て地の間にわずかに残った干潟で、貝掘りをして遊ぼうという催しだ。地元の親子の参加が多い。

副塾長役の田中浩二代表(46)は言う。「1970年ごろまでは、小1時間でバケツ一杯の貝が取れた。

徳山湾の水質悪化で一時誰も取らなくなったが、今はずいぶんきれいになり、結構取れますよ」

田中さんも地区の将来を心配する。櫛浜中心部は、間口が狭い商店や住宅がびっしりと立ち並ぶ。建て替えが難しく、若い世代が地区外に流出し、少子高齢化が激しい。

田中さんは「櫛浜を住みたくなる場所、子供の声が聞こえる街にしたい。そのために、櫛浜にとことんこだわりたい。櫛浜が元気になれば、周南市が元気になるはず」と夢を語る。

つづく

華雲塾へ

村井喜右衛門へ