|

|

JR山陽本線柳井駅につきました。

櫛浜体育振興会歩く会「白壁の町並みを歩く」に参加しました。総勢12名で歩きます。丁度、雨の降らない曇り空で、しあわせました。通りがずいぶん綺麗にされていて吃驚しました。歩数計換算で4キロ歩き回りました。お土産に甘露醤油を買いました。

金魚ちょうちんモニュメントが迎えてくれます。

柳井川が改修されています。

朝日新聞販売所、日経も扱ってます。

この道は掛屋小路といい、この奥の町筋に掛屋という

金融業を営んだ商家があり、その屋号をとって名づけられました。

緑橋の雁木(石段)のところで荷揚げした商品を運んだ道でもあります。

白壁の町なかを散歩するのに心静まるところです。

この愛宕地蔵尊は防火の守護神で、火伏地蔵ともいいます。

高さが一五二センチメートルあり、宝暦年中(一七五一〜六三)に建てられました。

建立以来二百数十年間、古市・金屋・片側(かたこう)町一円の町並みを守護されています。

花崗岩で作られ、容姿端麗で堂々たるお姿から、私たちの祖先の敬虔な祈りが伝わってきます。

開業当時の外観を残すオクハラフォトスタジオ

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された古市・金屋地区を視察する会員その1

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された古市・金屋地区を視察する会員その2

国森家住宅

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された古市・金屋地区を視察する会員その3

アキモト洋服店(現在は花屋さん)

お土産店きらら

旭寿醸造元琴泉酒造

甘露醤油醸造元重枝醤油店

柳井白壁の町並み

木阪賞文堂文房具店

甘露醤油醸造元、佐川醤油店

犬矢来1

犬矢来2

犬矢来3

国指定重要文化財国森家住宅は、明和五年(一七六八)にこの町筋が火災で類焼し、

その後間もなく建てられたと伝えられます。柳井津商家町を代表する美しい白壁の

土蔵造りです。

国森家住宅帳場

国森家は一八〇〇年頃から油商を営む豪商になりました。

家の中央に四天柱風の柱を立てて、二重梁の和小屋を組み、二階は商品庫でした。

店先に土戸をはめる仕組みなど防火の工夫がされています。

国森家住宅金庫

国森家住宅長火鉢

国森家住宅明り取り

掛屋小路にある古い町割の排水溝

柳井町の中心、古市・金屋の町並みの基本となる町割は、室町時代に作られたものです。

それが今日まで続いており、商都柳井の基礎をつくりました。

道路の下をくぐって北から南に柳井川へ流れる排水路がそれで、今日も

そのままの姿で残っているのは、全国でもまれだといわれています。

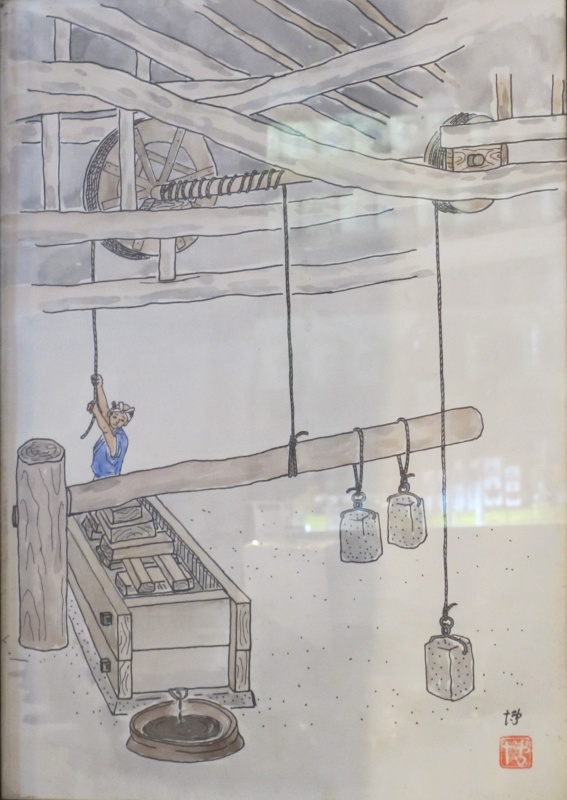

佐川甘露醤油醸造蔵

佐川甘露醤油醸造樽

佐川甘露醤油絞り船

甘露醤油絞りの重り

佐川甘露醤油醸造蔵にあった盆栽

商家博物館むろやの園裏側

山口県指定有形民俗文化財です。西日本でも有数の油商であった小川家の屋敷で、南北に119メートルの奥行きがあり、屋敷面積は約800坪と国内に現存する町屋の中でも最大級のものといわれています。生活用具・文書などが所蔵・展示してあります。

油商小川家の看板

油商小川家の正面

柳井の地名の由来、湘江庵の柳と井戸

この地から湧き出る水を般若姫に差し上げたお礼に、姫が刺した楊枝が一夜にして柳の成木になったと伝説に残る。柳井の地名発祥の地。井戸の水を飲むと美人になると、個人の感想を言う人もいる。

548年頃、豊後の国(大分県)に、後に類まれなる美人となる娘が生まれました。般若姫と名づけられました。やがて、橘豊日皇子(のちの用明天皇)と結ばれることになり、姫は120隻の船団を従えて都へ。しかし大畠の瀬戸にさしかかった時、激しい嵐に見舞われます。それでいったん柳井津の入り江にお越しになり、里人に清水を求められました。その時、井戸の清水を差し上げたところ、姫は、美味しいとたいへん喜ばれ、そのお礼にと中国の明帝大王から贈られた不老長寿の楊枝を井戸の傍らに挿されました。すると、その楊枝は不思議にも一夜にして芽を出し、やがて柳の成木となりました。曹洞宗 湘江庵の「柳と井戸」が残っています。この楊(柳)と井戸を結びつけて「楊井」の地名が生まれ、江戸時代に入って、「楊井」から「柳井」に標記の漢字が変わったとされています。湘江庵の近くを流れる姫田川は、般若姫が川で手をお洗いになったことからその名前がつけられたと云われています(姫手川→姫田川)。姫はこの地でしばらく保養するが、多くの家来が遭難死したことを嘆き、死を決意し、「仮の世になに嘆くらんうき船の いづくを宿とさだめ置かねば」と詠じて、船艪より海中へ身を投ずる。姫の遺体は遺言により瀬戸を見下ろせる神峰山へ埋葬された。欽明天皇28年(567)4月13日、般若姫19歳の時だそうです。